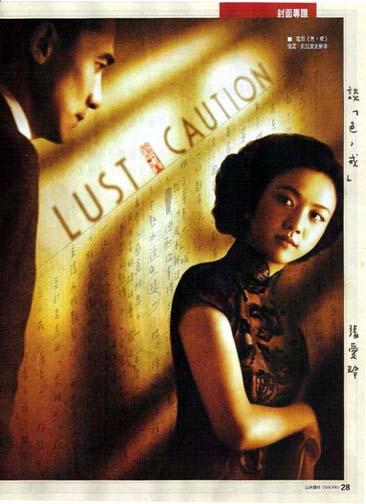

張愛玲色戒心結

張愛玲色戒心結自辯手稿曝光﹕愛就是不問值得不值得 馬靄媛,亞洲周刊

李安新片《色﹐戒》奪得威尼斯電影節金獅獎﹐片中真情假愛﹐震懾全球觀眾心神。但更震懾的是當年張愛玲為原著小說《色﹐ 戒》自辯的手稿近日曝光。這份手稿要洗刷外界評論對歌頌漢奸的指控。張愛玲前夫胡蘭成是汪政權高官的往事又浮現﹐當年香港作家宋淇夫婦與張愛玲書信往 來商討反駁文章過程﹐展現中國文學史的重要一頁。

張愛玲筆下的《色﹐戒》是不尋常的﹐李安獨具慧眼﹐拍成真情假愛﹑殺機重重的曠世電影﹐震懾全球觀眾的心神﹐更奪得威尼斯電影節最高榮譽的金獅獎項。

然而﹐背後鮮為人知的事實是﹐小說《色﹐戒》曾引起外界對漢奸文章的猛烈抨擊﹐張愛玲罕有的挺身而出以筆墨官司反擊﹐捍衛個人的寫作尊嚴。

最近因李安的《色﹐戒》電影各方矚目﹐同期一批張愛玲《談色﹐戒》手稿和書信首度曝光﹐讓人窺見一代文壇才女赤裸裸的內心世界﹔一度陷入色戒迷霧的張愛玲﹐緣盡于永恆回憶中的哀歌。

《色﹐戒》這部花時三十年才完成的短篇小說﹐約有兩萬字﹐卻令張愛玲深受震動﹐因而甘心一遍遍改寫這麼些年﹐在五零年動筆﹐至七八年四月十一日才在臺北《中國時報》人間副刊問世。

張愛玲一生中﹐只書寫過兩篇回應批評的文章﹐當中以《色﹐戒》自辯得最淋漓盡致。一九八八年﹐張愛玲在《續集》的《自序》裡﹐說起當年的論戰時說﹕不少 讀者硬是分不清作者和作品人物的關系﹐往往混為一談 最近又有人說﹐《色﹐戒》的女主角確有其人 當年敵偽特務斗爭的內幕﹐哪輪得到我們這種平常百姓 知道底細﹖(chinesenewsnet.com)

據張學研究者多方考證﹐《色﹐戒》被指向于一九三九年鄭蘋如滬上刺殺汪偽特工重要頭目丁默村的真實事件。香港學者兼影評家陳輝揚甚至認為﹐《色﹐戒》 的材料來自張愛玲前夫胡蘭成﹕鄭蘋如謀刺丁默村一案的種種細節﹐只有深知汪偽政府內情的人才能為張愛玲細說始末。而胡蘭成曾是汪偽特工總部上海極司斐爾 路七十六號的座上賓。張愛玲拒絕承認材料得之于此﹐是由于後來戀人的背叛﹐深深傷害到她。(

但宋淇曾在專研究張愛玲作品的水晶先生的訪問中﹐提到張愛玲寫《色﹐戒》﹐部分取材自他告知張愛玲有關當年一班北京燕京大學生的愛國故事。宋淇夫婦的兒子 宋以朗追溯他雙親認識張愛玲時﹐張氏已開始有材料寫和有刺丁案影子的《色﹐戒》故事﹐而因此有理由相信﹐張愛玲為豐富劇情﹐聽了他父親提供的材料後﹐ 加進《色﹐戒》內。

張愛玲一九五二年來港後結識宋淇(又名林以亮)及鄺文美夫婦﹐兩人對張愛玲照顧得無微不至﹐處理她的文稿以至個人財務雜項﹐其後兩人也成為張愛玲遺產繼承人。《色﹐戒》刊登後﹐宋淇夫婦和張愛玲共同經歷了一場筆戰﹐反駁一篇筆名域外人的不吃辣的怎麼胡得出辣子──評《色﹐戒》文章。(chinesenewsnet.com)

今年八月初﹐宋淇夫婦的兒子宋以朗﹐在刊登世界各地新聞資訊的東南西北個人網頁上﹐首度刊登了七七﹑七八年間張愛玲和父母在《色﹐戒》出版前後魚雁往 返的書信和張愛玲《色﹐戒》手稿﹐當中鋪陳了張愛玲創作《色﹐戒》的心路歷程﹐對漢奸男主角易先生﹐和業余間諜女主角王佳芝的心理分析﹐替《色﹐ 戒》這劃時代小說﹐下了時空的注解。

宋以朗約在十一﹑二歲見過張愛玲﹐印象只是對方佔了他在香港加多利山房子的睡房﹐他要暫時睡客廳﹐此外只記得張愛玲終日足不出房間﹐默默埋頭寫作。宋淇過身後﹐張愛玲的遺物﹐都由他保存﹐部分從沒曝光的文稿書信﹐他也讀了不少。

宋以朗是統計學博士﹐曾在美國政府當法庭傳譯﹐現在在全球第二大媒體公司KMR當技術顧問﹐沒有正職﹐二零零三年返港照料年老患病的母親﹐張愛玲的遺物和書信手稿﹐現在交由他處理。

歌頌漢奸的指控

宋以朗八月初把《談色﹐戒》初稿﹑修訂稿﹑及其中往來書信上載東南西北網頁﹐除乘著李安的電影《色﹐戒》的勢頭外﹐間接地也是繼承了父親對張愛玲 文章的照顧﹕可以想像﹐當年這種指斥漢奸扣帽子的事情﹐在電影上映後仍會再發生﹐歷史是會重復的﹐我今日不想再看到這情況﹐把文章刊登出來﹐讓別人 看看張愛玲怎麼回應﹐有個貢獻。

《色﹐戒》是注定令人矚目的﹐早在該小說問世的前半年﹐宋淇替張愛玲多番修訂文稿後﹐在七七年十月十六日的信函中說﹕這會是萬人矚目的小說﹐該期皇冠多 銷出千本不足為奇。至少這篇的題材還沒有人寫過﹐批評家如何說對你來說是purely academic(純學術討論)﹐由他們去大做文章好了。

料不到的是﹐預言應驗了一半﹐後來事情出現變數﹐《色﹐戒》先在《中國時報》的人間副刊刊登﹐至于大做文章的人﹐不但超越了純學術的討論﹐而且是沖著張愛玲而來──抨擊她撰寫歌頌漢奸的文章。

《色﹐戒》刊出半年後﹐一九七八年十月一日﹐《中時》人間副刊刊登了署名域外人的文章﹐認為張愛玲的《色﹐戒》﹐寫的是歌頌漢奸的文字──即使是非常曖昧的歌頌──是絕對不值得﹐以免成為盛名之瑕了。

該評論觸動了張愛玲的創作神經﹐兩星期後﹐她寫了一篇辛辣回應﹐先交給宋淇先行過目﹐之後代轉《中國時報》。

宋淇夫婦一向熟知張愛玲的脾氣﹐會思前想後多番修改後才最後訂稿﹐對該文更是小心翼翼﹐宋淇夫婦還沒回信﹐張愛玲已同日再寄上兩封短函﹐交代文稿的處理事情。

看得出﹐張愛玲《談色﹐戒》的初稿﹐全文約兩千字﹐是我手寫我心﹐不吐不快。文首開宗明義﹐提出連串反問﹕小說裡寫反派人物﹐是否不應當進入他們的 內心﹖殺人越貨的積犯是自視為惡魔﹐還是可能自以為也有逼上梁山可歌可泣的英雄事跡﹖寫實的作品裡的反派角色是否應當丑化﹖

張愛玲提出連番質詢﹐繼而又為身負色誘漢奸﹐甚至最後舍命的女主角王佳芝辯護﹕她的動搖﹐還有個遠因 那就是第一次行刺不成﹐失去童貞﹐加上 同學的態度相當惡劣﹐才受了很大刺激﹐有點心理變態。之後﹐不然也不至于在首飾店一時動心﹐感情蓋過了理智﹐連性命也犧牲了。

對于域外人又批評張愛玲不讓女主角學秋瑾﹐張愛玲又以慣常愛用的反問句﹕是否主張人物類型化﹗如中共文藝裡一套板的英雄形象﹖來回應對方的刻板思維。

自言最不愛辯論﹐又寫得奇慢的張愛玲﹐筆鋒處處不留情﹐直斥域外人指吃辣便是吃血﹐吃紅色便是吃血﹐是穿鑿附會﹐太牽強了。還幽了對方一默﹕吃番茄也是吃血﹖(

畢竟﹐張愛玲筆端暗藏玄機﹐以借喻方式連消帶打﹐是她的強項﹐文末﹐她借人間副刊早一天的文章﹐和域外人一文來個對照和諷刺。該文題為﹕極目楚天闊之二﹕放懷縱覽世界文壇﹐當中提及﹕(

每個作家﹐各具其特殊的感覺﹑經驗與氣質 感覺﹑人性的經驗以及想像力的領域﹐永遠要比政治社會問題的領域﹐更為遼闊的。 如果他們比較傾向于個人內在的呼喚﹐那麼勢必就要招來各種不同形式的誤解和排斥──張愛玲明顯借此文以言志﹐意在言外。

張愛玲雖在初稿文末指一時感想很多﹐才寫此中號短文﹐下不為例。然而﹐一向心思細慮的張愛玲﹐初稿才剛寄出﹐不等宋淇夫婦回函﹐便又改寫兩頁補寄去﹐代替P.1及P.3﹐然後又改寫第二頁﹐繼而又嫌P.4不清楚﹐如是者﹐十一天內先後寄出四封修訂稿。

鴻雁往來間﹐張愛玲和宋淇夫婦的情誼日益深厚﹐張的寥寥數語──希望這一向你們倆都好。交淺言深﹐對深閨寡言的張愛玲來說﹐已代表了千言萬語。宋淇于 七六年在《私語張愛玲》中﹐寫到一九五五年送別乘船往美國的張愛玲﹐張才到了日本中途站﹐六頁長信已寄至宋淇夫婦手中﹐道﹕別後我一路哭回房中 現在 寫至這裡也還是淚眼汪汪起來。如此善感的女孩﹐怎不叫宋淇夫婦格外憐惜﹖(

宋淇是世界七大《紅樓夢》翻譯家之一﹐曾任邵氏制片﹐妻子鄺文美曾在美國新聞處工作﹐翻譯世界名著﹐筆名方馨。兩人待張愛玲至誠﹐她來港時﹐她寫成電影劇 本﹑到美國新聞處工作外﹐又讓張愛玲寄住家中。至她返美國後﹐有關的文稿修訂﹑稿費稿單﹑出版社聯絡事宜﹐都是由宋淇夫婦代為辦理﹐得到張愛玲完全信任。

宋淇閱過《談色﹐戒》初稿﹐提醒張愛玲沒有擊中對方要害。對這種人談人性﹑性格﹑心理根據﹐等于對牛彈琴。加以現在臺灣寫文章的人愈來愈多﹐有 些人唯有採取打倒偶像以遂他一旦成名求文壇登龍的志願。宋淇還預計文章刊登後﹐這事情仍會沒完沒了﹐更建議她補加上兩點﹐最後見諸張愛玲《談色﹐ 戒》的修訂稿前部分。(

宋以朗分析張愛玲當年謙虛請教父親《談色﹐戒》一文的心情﹕她其實內心有點怕那年代的政治情況﹐因為臺灣等于她唯一的讀者市場﹐她怕文化界的攻擊﹐ 會影響讀者公眾對她個人的意見。另一方面﹐她長期獨自生活﹐不搭理外界事情﹐她也許覺得自己不熟悉政治﹐所以請教我父親。(

因此﹐經修訂後的《談色﹐戒》一文﹐明顯字體端正了﹐文章鋪排也有所改動﹐首兩段便全盤加進了宋淇給她的觀點﹐以正視聽。

特務工作必須經過專門的訓練﹐等于說是專業中的專業﹐受訓時發現有一點小弱點﹐就可以被淘汰掉。王佳芝逞一時愛國心的沖動和幾個志同道合的同學﹐就干起 特工來了﹐等如是羊毛玩票﹐業余的特工一不小心﹐連命都送掉。末句﹐張愛玲不忘諷刺對方﹕域外人先生看書不夠細心﹐所以根本表錯了情。

不寫共產黨英雄形象

修訂過的《談色﹐戒》﹐明顯地篇幅較初稿多了一千字﹐對觀點詳細闡述﹐自辯的風採更濃﹕我寫的不是這些受過專門訓練的特工﹐當然有人性﹐也有正常的人性的弱點﹐不然勢必人物類型化﹐成了共產黨文藝裡一套板的英雄形象。

對于女主角王佳芝的心理狀態﹐張愛玲一再闡述得更詳盡﹐如何演戲後上了癮頭﹐散場後興奮得松弛不下來﹐自己覺得扮戲特別美艷﹐那是舞臺的魅力﹐甚 至舍不得他們走﹐至于瘋到天亮﹐只是凌晨去吃小館子﹐雨中步行送兩個女生回去﹐但卻令域外人先生不知道怎麼想到歪裡去了。

張愛玲的修訂稿﹐可以說是和她的幕後支柱宋淇的共同創作﹐除了加入宋淇的觀點外﹐她反擊敵人膽量也壯大了﹐直斥域外人斷章取義﹑羅織入人之 罪。文末﹐張愛玲干脆刪掉了借人間另一篇文章極目楚天闊之二﹕放懷縱覽世界文壇的兩段落﹐不再抒發心跡﹐又或者﹐不屑向域外人抒發作家的心懷抱 負﹐文末由初稿的筆墨戰卻升級為筆墨官司﹐更指斥對方誤解﹐而我到底對自己的作品不能不負責。捍衛文學創作的氣焰和激情﹐表露無遺。

《談色﹐戒》修訂稿最後加上《羊毛出在羊身上》為題﹐也是宋淇自作主張﹐張愛玲對他絕對信任。宋淇解釋《羊毛出在羊身上》一題﹕意旨主角王佳芝是外行學特務﹐犧牲了性命﹔二指域外人外行評論﹐發表錯誤意見。

張愛玲自辯的《羊毛出在羊身上──談色﹐戒》一文刊登後﹐熟知張愛玲脾氣的宋淇﹐于七九年二月曾去函張愛玲﹐交代文章刊登後外界反應﹕你的《羊 毛出在羊身上──談色﹐戒》一出﹐《中國時報》高高興興登了出來。最近友人返臺過年﹐都雲情形較穩重﹐而且國家和百姓之間的關系﹐反而比從前更接 近

由此可見﹐《色﹐戒》引起的風波﹐一度成為張愛玲內心的暗涌﹐雖雲下不為例﹐但從她寄給宋淇再三修訂的稿件﹐可見他們預期到談敏感題材可能帶來的爭議。

張愛玲朋友不多﹐但每年聖誕﹐她都會致函她曾任職的美國新聞處的主管Dick McCarthy。就在《色﹐戒》小說引起爭議期間﹐張愛玲寄給Dick McCarthy的英文信上﹐為被人誣蔑為歌頌漢奸﹐流露了不忿之情﹕(

今年問題真多﹐最近被一些臺灣小人批評一個短篇﹐說內容歌頌漢奸﹐該小說是宋淇一直默默協助我﹐並替我校正的。那些人的話說得很無稽 無可避免地﹐我也會遇到這種事情。

《色﹐戒》其後收入《惘然記》一書中﹐張愛玲于序言中不覺又再提起盤繞她心中的漢奸夢魘﹕寫反面人物﹐是否不應當進入內心﹐只能站在外面罵﹐或加以丑化﹖

張愛玲在《惘然記》中的序中說﹕甚至于想起來只想到最初獲得材料的驚喜﹐與改寫的歷程﹐一點都不覺得這期間三十年的時間過去了。至于那些材料是甚麼﹖ 有沒有考據﹐已不重要﹐因為﹕愛就是不問值得不值得。張愛玲一生中唯有此情可待的最愛﹐呼之欲出﹐但她選擇獨自緬懷追憶﹐縈繞腦海三十年的﹐已是筆墨 不能形容的東西﹐除了至死不休的惘然外﹐歲月悠悠﹐一切都付回憶中了。■(

(有關張愛玲手稿真跡﹐可參看東南西北網頁﹕www.zonaeuropa.com)(chinesenewsnet.com)

(馬靄媛是香港大學新聞及傳媒研究中心項目經理)(chi

有關超鏈結:

張愛玲的書信: 有關"羊毛出在羊身上談《色·戒》

<色.戒> 故事

龙应台:贪看湖上清风──侧写《色,戒》

陈之岳:旧上海美丽间谍哀婉传奇

《色戒》的兩個版本:評張愛玲小說兼談李安的電影 孫筑瑾

*本文原載於《思想》第15期《文化研究:遊與疑》。

《色戒》這篇故事其實有三個版本。第一個當然是最原始的史料,即國民黨中統局以鄭蘋如為餌策劃謀殺汪精衛特工總頭目丁默邨美人計失敗的真人真事。第二則是張愛玲脫胎於此史實全面改寫的短篇小説。第三才是李安依照張著《色戒》拍攝的電影。

張愛玲是有心且大膽地顛覆史料,把正氣凛然從容就義的鄭蘋如換成了在最後關頭動心而自取滅亡的王佳芝。鄭王之間豈可以道里計?張之所以要如此改寫歷史自有其用意,容後交代。從文藝的角度來看,張之《色戒》是純創作,而李安的電影即使費盡心思將張之虛筆坐實,旁白正寫,刻意敷衍張著之所未寫,卻絕非改絃易「張」或借張著而另闢疆場的創作。創新本身並不意味品質的優劣; 因襲他作亦大可青出於藍。取決作品優劣的關鍵不在素材的來源,而是素材的選用與安排。細審張愛玲的小說與李安的電影,不難看出他們在素材的取捨調度上都有問題。而李安的問題尤甚於張;之所以如此是因為他完全沒有看到張在材料處理上有先天不足的缺陷。因此他後天再悉心調養也只落得了虛不受補的後果。儘管其聲色俱作,得獎連連,只合莎翁所謂「一切喧譁咆哮(榮耀),到頭來總歸是虚空一場。」[1]

先談張愛玲的問題。張不僅坦承鄭丁的故實為《色戒》的素材,更在近30年一再改寫後仍不能忘懷初獲此素材的驚喜與震動[2]。鄭丁事件中鄭女如此青春美麗而又如此剛烈果敢爲國捐軀,焉不令人震撼扼腕?但令張愛玲動心的卻絕不在此。否則就不會全盤顛覆史料而重新塑造一個與鄭全然不同的王佳芝了。那麽這鄭丁事件對張的吸引力到底在哪裡?使張為之編故事近一世而不悔,甚至抛下一句「愛就是不問值不值得」的執著又在哪裡?這個謎可從張對史料的取捨看出端倪。比照鄭丁史料和張愛玲的小説,不難發現,張所取者只有兩處:1. 清純少女與汪偽政權漢奸之間的故事;2. 清純少女慘遭漢奸犧牲的悲劇下場。直言之,鄭丁史料只為張愛玲提供了這樣的一個大框架而已,而張只是在這個框架下說她自己要說的故事,全然不理會任何史實。這樣的取捨究竟意味著什麽?她爲何要這樣全面改寫史實卻又這樣緊守其架子不放?這矛盾糾纏是否就是《色戒》的敗筆所在?這糾纏的矛盾是否更可帶我們進入張的内心世界,一探其對鄭丁故事框架的迷思又所爲何來?

要追究這些問題,且看張是如何顛覆史料的内容來說她的故事。現就其中至關重要之兩處説明之。兩處皆關乎命名:一為男女主角的姓名;另一是小説的題目。張愛玲比其他寫小説的更是重視人物故事的名字,深諳名實之間的關係。名乃實之相,而實必借名方能彰其意。命名之事非同小可,關係整個故事人物性格角色的定位和内容梗概重心的揭示。先看《色戒》男女主角的姓名。男角易某只得其姓而不知其名,焦點就落在那個「易」字上。「易」如《易經》之易有多重含義。「易」爲變易,暗指整個故事是史料的更變而非其重現;「易」當然昭示男角易主而事的變節行徑;「易」更可能意味男角改變了女角整個生命的情況。男角有姓無名亦標示張在男女兩角中對女角的偏重,視之為整篇故事的中心人物。而女主角王佳芝,好一朵王者之香空谷幽蘭。如此絕妙佳人遭變才是張愛玲要說的故事。

至若這故事的命名,張更是極盡巧思,務使名實相符而語義又表裡雙關。首先《色戒》二字點明了小説的定位,並非從大處著眼描寫抗日愛國青年謀殺漢奸的奮勇事跡,而是把焦距縮小,鎖定在男女情欲的掙扎上。乍看這似乎是專指男角易某為色所誘而有殺身之虞的主題。但從整個故事的發展看來,易是情場老手,色對他的戒惕微乎其微;清純而未經人事的王佳芝才是在色與戒之間戒慎戒恐徘徊至不能把持的悲劇主角。爲了要說這樣的一個故事,張愛玲作了如下細緻的布局。她先把鄭丁事件中鄭誘丁為其買皮草的一節挪用了過來而大事刪改[3],把皮草店改成珠寶店,再把珠寶店的誘物定在有「色」的鑽「戒」上,並以之貫穿全篇故事首尾成爲整個情節發展的樞紐。君不見這故事是以眾太太們在牌桌上談有價無市的有色鑽戒為始,最後在千鈞一髮之際又以有色鑽戒打動王佳芝,使其在生死關頭動了不忍之心放走了易某,終遭殺奸未成反被其誅之禍?

用有色的鑽戒穿針引線,使情節前後呼應内容表裡雙關,固見張之匠心獨運,但綜觀全篇故事的發展,尤其是人物内心的刻畫,這獨具的匠心,卻不免成了雕蟲小技。關鍵是這主角王佳芝爲何寫得這樣撲朔迷離,蒼白貧弱?她既愛國而又不愛國,否則怎麽會在最後關頭,罔顧所有,當然更顧不了她的同夥,輕易的放走了蓄意要謀殺的易奸?她真的愛易嗎?愛他的什麽呢?精神上的?物質肉體上的?作者都未仔細交代。所謂交代並不是要把王佳芝寫得黑白分明,立場清楚,非此即彼。人心惟危,掌握人物内心世界本是小説家最大的挑戰。但重要的是要使讀者看到主要人物在關鍵時刻面臨兩難抉擇當兒内心的徬徨、掙扎和事後的痛楚。王佳芝最後放走了易某,充其量是即興式的輕浮狂妄。因爲之前並不見其對易之感情日益深厚而引起必要的矛盾,有的只是一鱗半爪對情欲的渴望;而在抉擇的刹那,亦不見其内心有任何的掙扎,之後更不見其有些許的痛楚;有的只是一片倉皇與迷糊。我無意苛責王佳芝臨陣逃脫,但我絕對要求塑造王佳芝的張愛玲讓讀者看到人性在緊要抉擇關頭的顫動和力道。少了這一層次交代的故事是沒有質感和深度的,這和抉擇本身的取向無關。

像王佳芝這樣臨陣把持不住的年輕女子其實經常出現在我們生活的周遭,本不足奇。涉世未深的少女在不明就裡的情況下委身於人,終至情竇初開不能自拔慘遭悲劇下場的,更是無日無之。張愛玲筆下的王佳芝本屬這樣的一個人物。以張細緻的筆觸,飛揚的文采,絕對可以把王在情欲上的迷離懵眜寫得傳神入微;而讀者也絕對不會責怪張那樣的描述,因爲這原是少女情懷的一種啊!張最大的敗筆就是把王這樣一個少女放在抗日刺奸鄭丁事件的框架裡,除非她要寫的是中統局的無能昏憒竟用這樣的女子做間諜,或者是要揭示人性在敵我、公私、理智和情感交戰時所表現的張力。顯然,兩者都不是張的選擇。擅長人物布局的張愛玲,爲何選了這樣一個下下策的搭配,把王佳芝這樣一個女子放在鄭丁事件的歷史框架裡,而且一寫就寫了近30年?所謂「愛就是不問值不值得」,説穿了,是自己對這篇故事不滿的一種遁詞。冰雪聰明的張愛玲哪會沒有自知之明,不知自己的敗筆所在?令人費解的是,爲何她要這樣見獵心喜緊抓著這鄭丁事件的空架子不放,而做繭自纏;另一方面,卻又要全盤顛覆史實,寫她那王佳芝的故事?

張愛玲如此矛盾的心態,不計時日成敗地寫王佳芝和漢奸悲慘情事的偏執,不禁使人往她内心深處探索。她和漢奸胡蘭成,如天如地短命的愛情及其遭胡變心抛棄的下場,是眾所周知的。比照她自身這段傷心羞辱的往事和《色戒》女角王佳芝與易某的遭遇以及其所套用的鄭丁歷史事件,我們發現三者之間有個最大的共同點:都是清純少女遭漢奸犧牲的慘事。順著這思路,我們更發現張爲何在史料的取捨上有這樣大的矛盾和糾纏。爲了要吐露自己和胡奸的情事,她不得不借用鄭丁故事中的丁奸;但同時爲了要寫自己和胡某之間的這段交往,她又非得全盤把烈女鄭蘋如,改寫成情欲初開不能把持的王佳芝。張的矛盾是雙重的。除了這層在史料取捨上有借「史」「換」魂的矛盾困難外;在如何換魂方面也有欲語還休的矛盾。畢竟寫自己這樣一段遭漢奸遺棄犧牲的慘事,是羞於啓齒的,因而只能用偏筆、藏筆、曲筆吞吞吐吐,是既要和盤托出一吐為快,但又要顧及顔面,只得畏首畏尾,終至寫出《色戒》這樣一篇語焉不詳的故事來。其中一個鮮明的例子,就是那句借別人之口說王佳芝對情欲頗感興趣的曲筆:「到女人心裡的路通過陰道」。曲筆的效果有時是欲蓋彌「張」的,也許張要透過這樣的筆法,輾轉吐露她對胡的感覺也未可知。因爲做了歹事糗事或不願人知的事,往往會有想盡法子要把自己的隱秘抖出來的衝動。端看這句不倫不類的話語突兀的擺在故事裡,就不由得引人作如此的推測。

以文逆志本是最困難的,稍不留意就變成無聊機械的對號入座。上述的推理式的解讀就是要避免落入這樣的窠臼。《詩》無達詁,《易》無達占,《春秋》無達辭,更遑論虛虛實實的小説?關鍵是要有通情達理的説服力。把《色戒》解讀為張愛玲影射自身和胡某難於啓齒又不得不吐的一段孽緣,非但能立足於情理,更能有助我們了解張在史料取用和顛覆上的緣由,及其導致故事結構與内容之間矛盾糾纏敗筆的究竟。若此,我們也可更了解《色戒》要寫的只是一位自詡為高潔若幽蘭的少女和一個變心漢奸郎之間的故事;易(姓)之為用更關乎其小(變心)而非其大(變節)!一如張愛玲其他的小説,《色戒》所關注的是人物自身的七情六欲,而非人物生活所在時空宏觀的大背景。之所以硬要把抗日和汪僞政府等塞在故事裡,已如上述,只不過是要暗指女角所遇之不淑為一漢奸而已。無獨有偶,作這樣解讀的讀者,包括李安在内,不在少數。所謂人同此心,心同此理。

《色戒》是篇介乎中下乘的小説。僅就故事的編寫而論,作者不善掌握大時代與小人物之間有機的結合和其中應有的互動與張力,以至虛綁著一個抗日背景的大架子,出脫不清,語焉不詳。若以自傳式的角度閲讀《色戒》,我們只見女角當時惘然的一面無怪乎這篇故事收在她題名《惘然記》的集子裡,而不見日後追憶,痛定思痛後應該提升到的思維領悟境界,更何況那是近一世的時日啊!春秋責備賢者。對張愛玲這樣優秀的作者,讀者的標準和要求應該是嚴格的,而且切「戒」帶著有「色」眼鏡,一味喝采,那只是隔靴搔癢,讚又何益!

而李安拍《色戒》,卻就是帶了這樣一副有色的眼鏡。他曾一再強調張的《色戒》 是完美無缺的。他的責任就是用電影的語言盡其所能展現小説裡的故事。他同時也認爲對王佳芝的詮釋應該定位在張愛玲身上,所以不厭其煩的叮嚀湯唯在電影裡要把自己想像成張愛玲,同時還要電影裡演其他角色的,也要熟讀張的許多小說,俾營造一逼真的張愛玲世界。問題是小說《色戒》究竟要說什麽樣的一個故事?愛國天真的王佳芝謀刺易某的故事?還是要藉這個虛架子吐露張胡之間的孽緣?李安和張愛玲一樣的含糊。張的含糊已如上述有其不得已的苦衷,但是李安完全沒有這層顧忌。他可不必像張一樣硬背著這虛幌子說一個言不由衷的刺奸故事。既然李安已經意識到《色戒》要寫的是張胡之間的事,而且要湯唯假想自己是張愛玲,那他爲何不能抛棄張的虛架子,從男女私情的這個角度切入,重新定位《色戒》的主題?

我無意要求李安非得這樣拍《色戒》;我只是要指出李安的盲點。他既沒有看出張情非得已的苦衷,更不知因此之故,《色戒》在内容和結構之間生硬浮泛的關係乃是張最大的敗筆。他只知亦步亦趨用電影立體具像之聲光化影敷演原著平面抽象之敍述。因此,張小説裡上述的缺點和敗筆,電影裡幾乎都繼承了。而原著含蓄隱晦的,電影裡繪影繪聲繪色刻意的鋪陳展現,並沒使故事因此而增色加分。畢竟,原本虛弱的底子,若不能從正本清源做起,是越補越糟的。今舉兩個關乎整部電影内容的例子説明:一為李之「歷史觀」;另一爲男女二角之關係。

的確,李安在重現三四十年代上海香港的風貌上,舉凡街景,店招,家具,服飾,乃至當時流行麻將的類別和牌桌上的餐點等等,都巨細彌遺,竭盡所能,求其真切。甚至爲了尋覓港城尖沙咀等地舊時景象還不惜到新馬地區四處探訪。其敬業細緻若此,令人感動。他也將張愛玲三言兩語提及的留港青年演抗日愛國劇的一節鄭重敷演成舞台戲,讓觀衆聽到看到台上台下一片激情,振臂高呼「中國不能亡!」他還加添了這些青年斬殺漢奸混混以洩仇日情緒的一場浴血場景。他更特意用陰暗的燈光,狼犬陰森的眼神,易某陰霾緊繃的嘴臉快步出入日偽辦事處,來營造汪偽政權之陰毒奸險。的確,李安在鋪陳張愛玲小説裡對抗日時期上海淪陷區未言或言之未到的大時代背景著墨較多。但是假如李安以爲,這些支離零星的鏡頭畫面就可以重現抗日時期汪偽政權賣國求榮、心黑手辣漢奸的行徑勾當,和愛國青年奮不顧身如鄭蘋如者高昂的仇日情操,那未免把重如萬鈞的歷史,尤其是抗日時期的歷史,看得太輕了;以爲輕輕的四兩就可以輕而易舉地挑起苦難大時代沉疴的重擔,是輕浮而輕率的。端看李安在電影結尾處,特意在易某批准槍斃王佳芝等人用「默成」二字簽署,是有其歷史企圖的。據李安自己的解釋是這兩個字取自丁黙邨之「黙」與胡蘭成之「成」意指易某是兩者的合型,既是張的愛人,又是鄭丁歷史事件裡的漢奸丁黙邨[4]。姑且不論這戲尾唐突地暗示易某之原型,究竟有何意義與效果,但這最後的表白,一如戲裡其他所謂歷史場景的重現與塑造,彰顯了李安這份對歷史的企圖心,只從小處浮面落目,失之輕妄,不足為取。李安本人和台灣的文化評論家龍應台等都認爲這部電影的終極宗旨是在「搶救歷史」[5]!哀哉!李安以輕筆鋪陳的歷史和張愛玲以虛筆扛著的歷史架子,雖有五十與百步之別,但其與故事内容沒起有機交集,則一也!唯徒亂人意耳!

所謂亂人意者,首先是將虛浮瑣碎的影像權充歷史,誤導觀衆,尤其是未經抗戰艱辛的觀衆。其次,李安節外生枝為易某所加添的「黙成」名字,亦同樣誤導觀衆,不知其要搬上影幕的究竟是張愛玲筆下晃著胡蘭成影子的易某還是歷史上的丁某。畢竟李安是張愛玲的信徒,他和張一樣把重頭戲放在男女主角的關係上,而且是定位在張蓄意要寫的張胡關係上。因此歷史上的丁某,只得在戲尾暗示 而不能正式亮相。但這戲尾多此一舉的敗筆卻暗示了李安貪心的徬徨:他既要拍刺奸的史實,又要拍張胡的情欲故事。這徬徨的貪心在李安處理男女要角關係上亦顯露無遺。電影《色戒》最令人爭議的莫過於那幾場床戲。我個人的看法是李安拿了張愛玲在小説裡幾句曖眛的話語當令箭,大做文章,並想藉此把刺奸和情欲兩個主體串聯起來。這本來也未始不可,而且可以善加發揮,將情場和戰場緊密糾纏在一起,把私欲和公義的張力拉到最高點。可惜李安功力不到,無法抓到其中最要害最富戲劇張力的交集點。其在男女雲雨情戲時所刻意安排的道具與特寫,諸如牆上懸著的長槍和房外虎視眈眈的狼犬,固然暗示色情裡的火藥味,但這些零星的鏡頭,又是從小處浮面著眼的雕蟲小技,絕不能如李安自己所認爲的,可以把情欲和戰爭交相結合[6]。而全片最顯著的交集處,也是李安苦心經營的一場印證床戲效應的對話,卻是一個顧此失彼的大漏洞。王佳芝向國民黨老謀深算的地下工作頭目老吳吐露苦水的一番話觀衆應言猶在耳吧!她毫不諱言的告訴老吳她已心力交瘁到無以復加的地步了,因爲易某已經從她的身子裡進入了她的心裡面去了。這是王佳芝的告白,更是李安向觀衆説明這幾場床戲絕不能以色情戲目之,因其威力非同小可,具直入美人計核心的作用。但是最讓人錯愕的是,這位被李安塑造成足智多謀的資深特務在聽了王佳芝這番告白後,連最基本應有的反應都沒有。他完全沒有覺察到王患的是間諜工作者的大忌。他不但沒有當場撤下王佳芝。竟然掩耳盜鈴,一味的只叫她不要再説了而繼續的讓她去色誘易某。老吳這樣反常的反應,是任何最糟的間諜片都不可能有的大漏洞。我們當然不能怪罪於老吳。這個不可原諒的大漏洞是導演的大敗筆,而且是個無可奈何的敗筆。之所以如此無可奈何,當然是因爲既已決定要拍張愛玲的小説,就不能撤下王佳芝換人。李安這樣的困境就是來自上述的貪心徬徨,但卻沒有可以超越困境的智慧和魄力,找到刺奸與情欲之間的槓桿支點。因此就只能陷在這樣一個顧此即失彼的兩難困境。美國小説家斯考特‧費茲傑羅德(1896-1940)曾說過,智者的標誌是能夠同時容納兩個完全相反的意見。真正的智者,我認爲還應該能够洞察兩者的關係。所謂雖南轅北轍形同胡越亦可視之如肝膽,端看個人有無識事體物於人之所未見之才情耳。莊子之天下為一指者,又是何等境界!

李安是細緻而唯美的,但稱不上是個智者的導演。這部電影,雖不是他最典型的作品,卻也揭示了他這一貫的傾向。張愛玲有超凡的犀利和文字上獨特的風格,但絕不是位偉大的作家。《色戒》不是她最具代表性的小说,但曝露了她在宏觀架構上常有的缺陷。兩位都同樣成了大名,李安更名揚世界。這是我們當今文化水平淺陋,局器狹隘的反映。那一天我們能擺脫浮名的障眼,不讓盛名蒙蔽我們的鑑賞,不作人云亦云的耳食之徒爲名人錦上添花,那一天我們的文化才能够腳踏實地的邁向深廣,遠離貧乏。

孫筑瑾,任職美國匹玆堡大學,教授中國古典文學、文化思想和中西比較詩學等多年。其著作包括密西根大學出版之 Pearl From the Dragons Mouth: Evocation of Scene and Feeling in Chinese Poetry (《中詩探驪》)和今年即將要在芝加哥大學出版的 The Poetics of Repetition in English and Chinese Poetry (《音重意疊話詩心:比較中英詩作異同》),以及多篇論文。

[1] 今將莎士比亞《馬克白》名句, All that sound and fury, signifying nothing 中之「咆哮(fury)」改為「榮耀(glory)」以便貼切说明李片之盛名實屬虚妄,了無意義。

[2] 見張愛玲《惘然記》自序「這三個小故事(〈色戒〉為其中首篇)都曾經使我震動,因而甘心一遍遍改寫這麼些年,甚至於想起來只想到最初獲得材料的驚喜,與改寫的歷程,一點都不覺得這三十年的時間過去了。愛就是不問值得不值得。」(台北:皇冠,1999),頁4。

[3] 關於鄭丁事件事發當日的情況,按今人王一心的描述是這樣的:「這天,丁默邨到滬西一個朋友家赴宴,臨時打電話給鄭蘋如,約她同去。鄭蘋如立即向中統作了匯報,商定由她以購買皮大衣為由,將丁默邨誘至戈登路與靜安寺路交叉口的西伯利亞皮貨店,讓預先埋伏的中統特務將其擊斃。」見王著《張愛玲 與胡蘭成》(北京文藝出版社,2001),頁287。

[4] 筆者於2008年尾參加台灣中研院文哲所邀約李安討論《色戒》聚會,親聞李安對易某署名做如是解釋。

[5] 見龍應台「我看《色,戒》」 http://www.atchinese.com October 9, 2007.龍文敍述其與李安在香港一酒店的對話,以激賞李拍床戲成功為開場白:「性愛可以演出這樣一個藝術深度,Bravo,李安,」以「搶救歷史」為第一大標題,末了以「我突然發現了《色,戒》是什麼」為結語。文中不時以驚嘆號讚揚李安對諸如辦公桌、梧桐樹、電車等道具務求真切的努力,並推崇李安要求演員熟悉張愛玲作品裡每一個字的良苦用心。唯其如此,龍曰才能「進入一有縱深的,完整的歷史情景。」此時,李安說他「很深的『浸泡』在那個歷史情境裡,」「拍到後來,幾乎有點被『附身』的感覺。」

[6] 筆者親聞李安在2008年尾聚會時(見註4)特別提到這兩個鏡頭,並對其作用做如是説明。