有缘得识张爱玲

序

楔子

之后我们经常来往,交谈,他家里常常坐了一大堆人,多半是文艺界的,地上桌上架上摆满了书。一到他那里就觉得无拘无束,吹起牛来特别痛快,我慢慢地体会到他是位重感情的人,而我们的性格和志趣也颇为相近,如此逐渐地结下了不渝的友谊。

介绍一位朋友张爱玲

吃了一张汽车罚单

一天我用庄信正给我的电话号码和张爱玲取得联系,约定在傍晚八点左右把信送去,那时她住在Hollywood的Kingsley街上的一幢公寓里,离我家有四十多分钟的车程。

原来车子前面的灯少了一双,变成了独眼龙,这毛病在别的城市不一定会被抓,唯有在防盗严密的Beverly Hills则逃不了此劫,如今拿了这张罚单,又得要破财,真倒霉!

我心中觉得满不是味,开了好一阵的车,又吃了一张罚单,连面都没有见到,唔,那庄信正也真是的 张爱玲这人确是有点特别。

第一次见面

到这时候,我对上次要见而没有见到的那位女士,已产生了强烈的好奇心,很想会会这位只闻楼梯响不见人下来的奇人异士。

搬来搬去流浪的日子

Best Western Park Hotel: 434 Potrero Grande, Monterey Park

Monterey Park Inn: 420 N. Atlantic Blvd., Monterey Park

Bell Vista: 1065 N. San Fernando Blvd., Burbank

Howard Johnsons Beverly Garland Resort Lodge: 4222 Vineland Ave., North Hollywood

Best Western Colorado Inn: 2156 E. Colorado Blvd., Pasadena

做了张爱玲的房东安定下来

摔坏了肩骨日益弱化的健康

再搬家最后一次

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

第二次见面

办理身份证

Missing from luggage at Hotel Howard, 1738 Whitly St. after weekly cleaning, Next Day the maid unlocked my door for no reason & withdrew at once, seeing I was not out, evidently looking for more.

Los Angeles的暴动和地震闲话家常

位于10911 Rochester Ave.,Los Angeles的公寓

张爱玲在此度过她的 最后四年,直至1995年去世

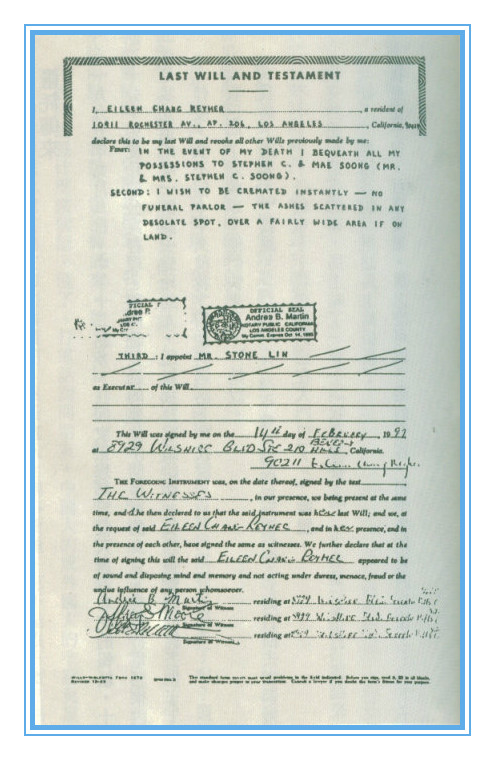

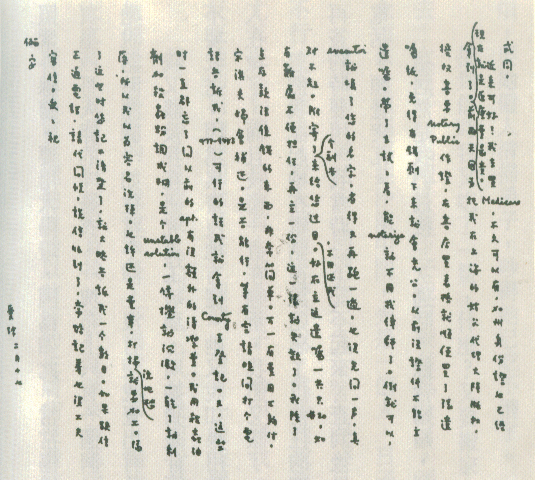

寄来了遗书

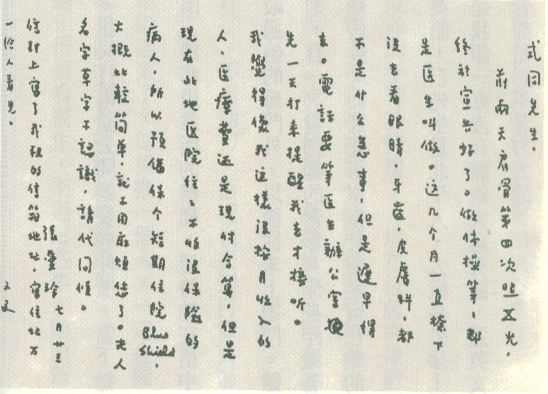

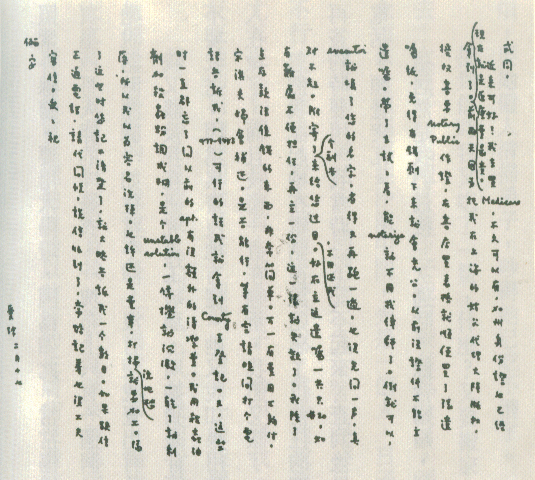

想搬到Las Vegas去最后的来信和电话

张爱玲最后一张照片,摄于1994年

噩耗传来

我一跨出电梯,迎面看到两位警察,你就是林式同先生?那女警察问。

把骨灰送到海上

稍后和张错通了电话,简报了一下情况后,他马上建议成立少数人的治丧小组,我觉得这很合不事张扬的原则,立即同意了,我们决定在星期二晚上待我和庄信正在头天(星期一)晚上回家商量后,大家见面商讨如何办理治丧事宜,并如何统一对外发布新闻。

至此我们治丧小组的成员为:林式同、张错、张信生,及在纽约的庄信正。而以张错为对外新闻发言人。

海葬任务完成后全体出席人员在船坞合影,自左至右;许媛翔、张错、林式同、张绍迁、张信生、高全之

收拾房间

张爱玲的房内除了她自己的作品和定期杂志外没有书,和我想象中的一般作家不同,也没有任何参考书,有的英文报,是从报摊上买的。由台湾经航空每日寄来的联合报,是她每月一次到信箱去取来的,其中有许多都还留在封套里没有看。她喜欢看英文侦探小说,看完就丢,所剩的两三本翻得都破烂了,她还订侦探杂志。房里到处摆着许多赠阅的皇冠和联合文学。

临终前

就在这个时候,她还是不要人帮忙,一个人就这么泠泠清清地走了!每当我想到这里,为我对她照顾不周,抱着深深的歉意。

遗物处理

朝东窗前的一堆纸盒,就是张爱玲的写字台,一具折叠梯,可以拿到冰箱上面柜子里的东西。

太阳灯是为了医皮肤病新买的,盒子还在。左下边可以看到联合报的一角。

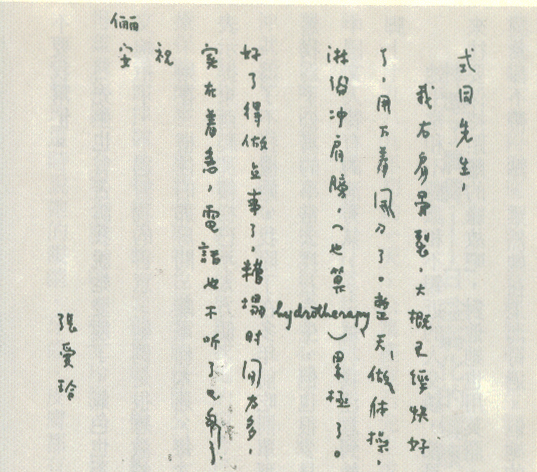

遗书内容的诠释

她不要葬礼。我们就依她的意思,不管是在火化时或海葬时,都没有举行公开的仪式。

我所认识的张爱玲

因为怕蚤子钻到头发里,她把头发剪了,以后一直戴假发,最早的假发是全黑的,可能她觉得和年龄不合,后来用的都是黑中带白的了。

审美观讨论建筑

书本上的叙述

她为这讨厌的小东西,躲了一辈子!

后记

(本文作者林式同:张爱玲遗嘱执行人)

張愛玲海葬始末 张错

水般亮麗自然張愛玲海葬始末

其實愛玲女士的遺囑很簡單,只有兩點。第一、一旦棄世,所有財產將贈予宋淇先生夫婦。第二、希望立即火化,不要殯殮儀式,如在陸地,則將骨灰撒向任何廣漠無人之處

前言

一九九五年九月三十日和林式同等人出聖必渚(San

Pedro)外海安葬張愛玲女士。葬禮完畢。開始解散治喪小組,一直想交代經過,一直有所顧忌。本來心中坦蕩蕩,無得亦無失。時光流轉,轉眼八年,式同兄更於前年(二○○一年)去世,雖然他在《華麗與蒼涼》(台北,皇冠,一九九六)一書內,撰有〈有緣得識張愛玲〉一文,述說和愛玲女士交往經過。但處理其身後事畢竟只是一部分,皆於大處著墨,蛛絲馬跡,處處仍有心中不平的辯護痕跡,令我更深切感到,有一種道義責任,向世人公佈經過。

記得當時謹慎處理,不敢掉以輕心,每天更寫有誌事日記(log)一份,以作備忘。怎知陰錯陽差,竟成日後珍貴追憶資料。所敘各事,均為個人經歷見解,掛一漏萬,種種主觀判斷認定,更是在所難免。

秞經過

(一九九五年,美國洛杉磯太平洋西岸時間)

九月八日下午

...美洲《世界日報》趙慧珍早晨來電留話謂有急事相詢。我適不在,及至回電,遂得悉張愛玲女士逝世消息。告知趙謂我不認識張女士,惟可找我的朋友林式同。十分詫異趙已知悉林式同,更進一步追問宋淇是誰?我回答謂即林以亮,亦即宋春舫之子。當時以為他們要找宋先生,是因為張宋多年私人交情及張曾在香港電影公司寫有劇本。遂叫他們找《聯合文學》參考,趙回答謂現在正十萬火急,準備發稿,哪有時間去做research?

...因明日(九月九日)將有一場「以詩迎月:今夜星光燦爛」的中秋節現代詩朗誦晚會,正是密鑼緊鼓,如火如荼,紀弦已來,楊牧剛到,愁予即將飛抵洛杉磯,因為接待人手有限,十分緊張。

...晚上自文化組晚宴回家,即被告知林式同找我。我和林是多年拳友舊交,更兼老同學朱謎是林在新竹女中任教時的學生,所以三家均有來往,林之太太 Kimiko是日本人,為人親切誠懇。但我搬遷東區後,林住西區,後亦搬家,一東一西,相隔數十里,所以甚少來往,即有,也是以朱謎家中為主。他手上的舊電話號碼找我不到,找朱謎才要到我電話。

酖酖焦桐自台來電叫我寫張愛玲,我亦告知不認識,不來往,無從寫起。雖有閱讀張全部作品及用作教材,亦曾指導研究生的碩、博士論文(甚至有一篇胡蘭成的碩士論文),但皆是學術研究。林式同的確曾給我提起他是張愛玲房東之事,但因林不是文壇中人,對張愛玲所知不多,和他談王宗岳的「太極拳經」比談張愛玲還多。印象深刻的一次是因為我從未見過張愛玲,他給我描述張走路飄逸姿態,「了無聲息地飄過來,水一般的亮麗自然。」倒是我倆的共同朋友是莊信正,莊原在南加大任教,我來南加大,算得上是莊信正及郭大夏的「繼承人」。

還告訴焦桐我極端尊重張的隱私權,多年來即使可以自林式同處找到她地址,或藉林去接觸她,我也不想這樣做,亦不會這樣做。我的觀念是,人家說leave me

alone,我一定尊重,leave him or her

alone。記得當年高信疆來洛杉磯,興沖沖地拿著地址與禮物去找張愛玲,我們一行四人,我、信疆、還有金恆煒和但漢章,在西木區聚合。但我拒絕和他們同行,獨自留在「船艘」(Ships)咖啡廳等他們回來。結果當然是乘興而去,敗興而返。從此更加深不欲打擾張女士的觀念。

..凌晨電話不斷,無法入睡。除了洛杉磯佳視要張女士地址外,其他媒體均要求我提供遺囑。我皆回答沒有。的確沒有,但心中納悶為何他們有此要求。

九月九日(星期六)

...晨回林式同,交換意見,他說找不到莊信正,只找到莊在洛杉磯的學生高太太。我們分別交換新地址及傳真號碼。我開始婉拒林,認為既不認識張,自不宜過分涉入,但有詢及林處理遺體問題,林說仍在驗屍官處(coroner's

office),因週六、日不辦公,最快要到週一才能辦事。我因晚上有上述的大型以詩迎月的朗誦活動,分身乏術,與林相約明日再通電話。

...中午星雲大師在西來寺宴請詩會貴賓。席間見到卜大中,告知他媒體如此追索,我甚困擾,而的確無張地址,若真有,亦不會洩漏,因為張生前極端努力保護其個人隱私,我們亦應適可而止,有所保留。但大中隨即告知電視台已找到張地址,並拍攝現場報導。我聽後甚為氣餒,一方面覺得媒體神通廣大,另一方面激起我保護張個人隱私之心。

酖酖晚上以詩迎月,星光燦爛,力倦筋疲。

九月十日(星期日)

...晨七時半赴教堂。回來慰理謂林式同八點鐘有電話來找。我稍後覆電林。

...電話談話內容如後:林十分後悔把遺囑電傳給他人,現今遍佈天下,有誤信他人之意。我安慰他不必如此想,事情發生了就不要後悔。但亦有詢及為何如此做,他說當初得悉遺囑委託他處理,感到責任重大,孤立無援,別人叫他馬上把遺囑傳真,他就馬上做了。如今看到報紙,十分後悔。另外,他已找到律師,進行清理銀行戶口及遺物,而所有將來交宋淇先生之物件,在整理時最好有人在場見證。別人告知他以張之身世,一定有不少骨董,更令他有戒心。

他約我星期二在蒙市Marie Callender's開會,即我、他及張信生(高太太)。林並告知本月三十日將有一葬禮(funeral

ser-vice),我不置可否,亦無意見,只把日期記下來。

九月十一日(星期一)

...戴文采來電要張信生電話,我不給。她說有一絡張愛玲頭髮,可作為紀念品,並告知夏志清先生謂要土葬。我亦不置可否,其實當時心中空無成見,各事可有可無,可做亦可不做。

...香港《明報月刊》邱立本找我寫張愛玲,交談中,立本告知我,鄭樹森謂宋淇先生已病重,靠氧氣筒呼吸,要把張女士遺物寄交宋先生不太實際。

九月十二日(星期二)

...晨電林式同請他把張遺囑今晚開會時帶來,讓我閱讀參考,俾能研究及執行張之遺願。林謂不必等到今晚,立即便可傳真給我。收閱遺囑後,覺得張的意願是不欲別人打擾。

...告知林有關宋淇先生病重消息,林謂不必擔心,他已與在香港的宋太太聯絡,一切寄宋太太收便可。我覺得如此也好,了卻一件心事。也討論到月底葬禮之事,我、宋太太及林式同均覺得,既然遺囑寫得那麼清楚,實在不宜舉行。

酖酖戴文采來電云願將頭髮捐出,並云有人建議永久安放,如在玫瑰崗墓地則需四五○○美元。我覺得第一,此事與張之安葬無關,我無從協助;二是別人對張憐香惜玉,其實是變相糟蹋。

...午後趙慧珍來電云於梨華可能不會來洛,因聞道葬禮可能會取消。

...《紐約時報》(New York Times)之Bob Thomas經南加州大學新聞處(USC News

Bureau)管道找到我,做了一個訪問。我儘量強調張二十世紀文學地位,授課採用張愛玲小說作為教材的情形,以及但漢章早年拍攝的電影《怨女》。並向 Mr.

Thomas澄清〈金鎖記〉與《怨女》的關係,一些混淆的英文譯名,如The Golden Cangue, The Embittered Woman, Rouge

of the North

等。

...晚上七時在Marie Callen-der's與林、張開會,初步接觸發覺彼此意見不統一,於是以開會逐條討論形式,儘量把分歧意見歸納成下面的執行原則:

1.正式成立工作執行小組,即林式同、我、張信生及莊信正(in absentia,人在紐約)四人。儘快遵照張之遺囑及意願去處理她身後事。

2.把紀念張之活動或研究,與處理身後事分開。張愛玲專家們可以繼續討論作品或生平,但目前不想太多人參與執行張遺囑的工作。一旦工作處理完畢,將會有一報告說明處理過程。屆時專家們亦可藉此報告再作評判或研討。

3.由林式同決定遺物之丟棄及保留,由張錯負責對外發言。儘快火化及遵照遺囑處理靈灰。因遺囑有一句「不要殯殮儀式」(No funeral

parlor),有人作不同解讀,有異議,但最後三人均同意取消月底之葬禮儀式。

4.工作希望兩星期內完成。

...其實愛玲女士的遺囑很簡單,只有兩點。第一、一旦棄世,所有財產(possessions)將贈予宋淇先生夫婦。第二、希望立即火化,不要殯殮儀式,如在陸地,則將骨灰撒向任何廣漠無人之處(the

ashes scattered in any desolate spot over [a fairly] wide area if on

land)。總的來說,處理原則應該是(1)隱私,(2)迅速,(3)簡單。

九月十三日(星期三)

...趙慧珍來電,我告知工作小組開會決定,並要求先看趙之稿子才可發表。晚六時半,趙傳來稿子,我再轉傳林式同請他過目。林指出有兩段火藥味「太重」請求修改,其他並無異議,我傳真給林一份九月十二日《中央日報》馮志清、黃富美綜合報導,內有「儘管剛過世的作家張愛玲是一個不喜世面俗禮,美國西岸華人作家十日還是決定於九月三十日在洛杉磯玫瑰公園為張愛玲辦個追思會,以表達對這位文壇老友的敬意。」之語。指出治喪委員會必須作出澄清,不舉行追悼會。林同意,並順便告我,平鑫濤先生來電,謂如有追悼會,他兩位女兒會前來洛杉磯。林已回覆謂已取消。(上)

【2003/08/25 聯合報】

和林式同討論撒放靈灰之事,兩人十分傷感。其實媒體已知海葬之事,只是不知時間地點而已。請母親開始在後園採集玫瑰花瓣,只需紅、白二色,以備海葬之用

九月十四日(星期四)

──北美《世界日報》(台北《聯合晚報》同時刊載)早上報導一出,媒體大譁。紛紛指責我為何只交《世界日報》,我不欲多作分辯,本來就沒有做什麼記者招待會的打算,更不打算日日召開記者會。因此空惹得一個厚此薄彼罪名,媒體更要我作「補贖」,提供火葬日期,張停靈玫瑰崗墓園(Rose

Hills Cemetery)已是人所共知。我回答實不知道,一切均由林式同一人進行,事實如此。

...林晚間來電向我報告,洛郡

(County)已批准火葬一切手續,火化應在此一、二日間,屆時他會一人處理,並請保密,我甚稱善。林亦提到靈灰問題,覺得如要撒在陸地荒漠無人之所,勢需租一小飛機在沙漠進行,費時失事。他選擇海葬,但如要由玫瑰崗安排,則需火葬後兩星期,為時頗久。當時我心中隱隱覺得,難道真的會在月底三十日張的誕辰?如此亦屬巧合。

...各方對工作小組的處理方式,包括台北藝文界,均甚肯定。陳義芝來電謂聯合報系文化基金會或可替遺物做一管理,亦是照顧文學遺產。我告之一切皆需先寄交宋淇先生夫婦後,再作打算。

...開始發覺有一股黑暗的反動力量,竭力推動公開悼念張愛玲女士的活動,四面八方,有如陰風冷箭。

九月十五日(星期五)

...一早回校開會,已有心力交瘁之感,不聽電話,亦不耐媒體相迫,當然他們也有苦衷,職業上的採訪追尋,不得不如此。但我一直警戒自己不要曝光太多,免讓人覺得妄出風頭,其實是自喫苦頭才對,真是自尋煩惱。

...林式同晚上來電告知將於下星期二火化,事後再通知我如何發佈消息。並商量及海葬之事,他想錄影及以鮮花致祭,我均同意,並建議用紅、白玫瑰花瓣撒在海中以陪葬。

...是夜接姚宜瑛大姐台北傳真,得獲台北友情與正義支持,心中稍微寬慰,覺得值得,有如魯迅詩句酖酖「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛」。《僑報》吳琦幸來電採訪張愛玲生平作品,有學人風範,甚安全,與他暢談。

九月十八日(星期一)

...星期六、日無事,天下太平。星期一晚電話又開始湧來,我均回覆謂林先生處理火葬後,會有說明。後與Stone(式同英文名字)通電話,兩人均同意媒體會向玫瑰崗辦事處查詢火葬,我等無能為力阻止,但亦相信玫瑰崗對個人隱私保護的安排,也開始擔心海葬如何能隱密進行。覺得好像和媒體在角力,好累,沒有必要。本來就沒有什麼好隱瞞,只因彼此立場不同,一方是尊重逝者意願,另一方必須有所報導。

...白先勇來電,順便問他有關基金會及處理遺物之事,他提議找皇冠平先生。稍後,去電卜大中,向他請教如何分別向媒體發佈消息之事,他答應幫忙。

九月十九日(星期二)

...一大早被「華視」王美吵醒,查詢之餘,要作訪問。我婉拒,一切皆應工作完成後再算。《世界日報》劉永毅亦謂要採訪林式同,我答應代為轉達。晚上和林通電話,告知從劉永毅談話中,覺得他們已有辦法(gained

access)進入殯儀館。林直說不可能,我遂和他打賭。

九月二十日(星期三)

...林早上打電話來說我贏了。他已看到今日《世界日報》劉永毅報導火葬現場及照片,並且覺得報導中有些句子令林「不太好受」,好像張之火化下場如此「淒涼」,都是我們做成的。我回答林說求仁得仁,我們將盡所能,讓愛玲女士瀟灑地來,瀟灑地去。

並和林討論撒放靈灰之事,兩人十分傷感。其實媒體已知海葬之事,只是不知時間地點而已。

請母親開始在後園採集玫瑰花瓣,只需紅、白二色,以備海葬之用。

九月二十一日(星期四)

...無媒體來電,十分輕鬆。開始構思一篇祭文〈如水一般華麗自然〉。李黎傳真附報導,十分贊成我等作為,甚為鼓舞。

九月二十二日(星期五)

...祭文用一上午完成,傳真給式同過目,他同意。並談及海葬當日鮮花、拍照、錄影之事,林建議我找兩名朋友,負責拍照錄影,我提出高全之(負責錄影)、許媛翔(負責拍照)。林屆時亦會帶他好友張紹遷先生(亦負責錄影)來。

九月二十三至二十九日(共七日)

...因無暇回傳真,和李黎通電,她仍肯定我等取消追悼會的做法,並云王渝在紐約諸人亦覺得做得對,惟我覺得從此江湖結怨,開罪仇家。一直想向林正式提出,海葬之後立即解散工作小組。星期日身體稍感不適,想是辛勞過度。晚上新大陸詩社友人來我處,處理中秋詩夜之事,凌晨一時許始散,更感不適。

...到花店分訂紅、白玫瑰花各一束。學校開會,協調東亞圖書館及文學院,探討成立「張愛玲特藏」之可能,但端視乎宋淇先生夫婦之決定。學校 Development

Office之Susan Chao女士趁將赴港之便,拜訪宋家。身體極不適,已轉入支氣管細菌感染,必須赴醫生處取抗生素服食。只有兩天休息,仍需與林商量當日出海細節及祭拜過程。二十九日晚母親交我兩大袋紅白玫瑰花瓣,功德無量。

...林已安排好明日一切,由Neptune

Society負責駛出外海安葬。為保密,一切時間地點只有林一人知道。林前一天會告知我和張信生聚合地點,再由他帶大家去碼頭上船。我遂分別通知高全之、許媛翔兩人。

九月三十日(星期六)

...晨七時半我的學生許媛翔開車來接我,九時到達聖必渚,與林式同、張紹遷差不多同時到達。林抱著張愛玲女士的骨灰盒,神色恭敬嚴謹,慢慢走過來和我們聚合。海葬詳細情形可參閱向媒體公佈的「報告書」及林式同撰寫的〈有緣得識張愛玲〉一文。

秞後語

林式同在上文中有一段沉痛的話,是這樣寫的:

在執行遺書的任務時,對喪事的處理方式,大家意見特別多。怎麼回事?張愛玲的遺書上不是很清楚地列出她的交代嗎?她生前不是一直在避免那些鬧哄哄的場面嗎?她找我辦事,我不能用我自己的意見來改變她的願望,更何況她所交代的那幾點,充分顯示了她對人生看法的一貫性。她畢生所作所為所想的精華,就是遺書裡列出來的這些,我得按照她的意思執行,不然我會對她不住!

她要馬上火葬,不要人看到遺體。自她去世至火化,除了房東、警察、我和殯儀館的執行人員外,沒有任何人看過她的遺容,也沒有照過相,這點要求我認為已達到了。

從去世至火葬,除按規定手續需要時間外,沒有任何耽誤。

她不要葬禮。我們就依她的意思,不管是在火化時或海葬時,都沒有舉行公開的儀式。

她又要把她的骨灰,撒向空曠無人之處。這遺願我們也都為她做到了。

上面是林式同對張愛玲遺書的文本演繹。但是,卻有人作不同解讀。我想原因出自兩種。第一種是純學術訴求,認為張愛玲選擇陸地的潛意識多於大海。其實解讀遺書文本,if

on land(如在陸地)這句條件句法(conditional

clause)的虛擬語氣十分重要,它強調的其實是「撒向任何廣漠無人之處」酖酖假如在陸地的話。所謂desolate

spot,並不一定就是荒野之地,應是指無人之所。當然耽迷於張愛玲華麗與蒼涼的人,會特別喜歡蒼涼荒野的聯想。事實上,陸地撒灰安葬是不可能之事。高全之曾經上網查詢加州法例,在州政府的「健康及安全條例」(Health

and Safety Code)內的七○五四條說得最清楚,墳場(cemetery)除外,骨灰只能放在家裡一個堅固容器內(7054.6 \"in a

durable container\")或撒於海中(7117 \"cremated remains shall be removed from their

container before the remains are buried at sea\"),除此以外,所有其他處理骨灰方法都觸犯法例(misdemeanor)。

第二種解讀卻是來自那些認為應該替張愛玲舉行葬禮的人,更由於治喪小組對媒體的抗拒,造成媒體對這另類解讀某種程度的渲染。張愛玲女士過世後不久,我讀到的悼念文章不下數十篇。其中最得箇中三昧,領會張氏精神的,有黃寶蓮一篇〈把最後的寂寞還給天地〉短文(逌中國時報?人間副刊逡,一九九五年十一月二日),其中有下面幾段:

其實,她離開我們的世界非常遙遠,祇是,如此隱祕也還不可避免的公眾,被眾人談論,同樣被眾多人喜愛。

不捨是活著的關愛她的人。

然而,這人世,她也許早已無心眷戀。

然而,她避世而不棄世,執著而不自恃,為自己的選擇負責,對生活負責,所以她還認真做她應該做的事,拒絕她不願意不喜歡的事。

她沒有拒絕人生。她祇是拒絕苟同這個和她心性不合的時代吧了。

蒼涼是她生命的基調。她一定沒有淚,她不會有淚,淚是後人為她流的。

上面這番話,其實,和當初治喪小組的了解是精神一致的。然而,世人多不了解,並且多強作解人。(下)

【2003/08/26 聯合報】

黄宝莲

把最後的寂寞还给天地寫於1995.9.15

其实,她离我们的世界非常遥远,祗是,如此隐秘也还不可避免的公众,被众多人谈论同样被众多人喜爱。死,原来是很自然的事,时候到了,自然要走,人们所震惊的是:

一则曾经如此华丽的传奇,是以如此寂然孤伶的方式结束。

不舍的是活著的关爱她的人。

然而,这人世,她也许早已无心眷恋。

久来,她隐身俗世之中,生活在孤独里,自闭、自适、自知、自爱,而不自恋、自弃、自绝。

不管这是怎样一个时代,她一贯冷眼,早就洞悉了的尘世,悟透了的男女。童年没有亲情的爱,父亲在别的女人的生活中,美丽而自觉的母亲他乡远走,初恋是一个负情的胡兰成,一直到中年才有一个赖雅,那是她短暂的安宁。

爱,在生活里从来如此残缺,仿佛她对人世很久也就失去了热情,天涯海角兀自飘零,她的心从来就是孤独的了。生性敏感而早熟的天才,小小年纪已悟透人世苍凉。故事里都没有惊天动地的情爱,有的是身不由己、无奈又无能逃脱命运的小人物的悲哀。

悟了无常而回到最後的恒常,灵颖和超俗承载了她一生的寂寞。她选择成全自己的孤独而不肯生活在浮世,丝毫不肯忍受流俗的精神洁癖。然而,她避世而不弃世,执著而不自恃,为自己的选择负责,对生活负责,所以她还认真做她应该做的事,拒绝她不愿意不喜欢的事。

她没有拒绝人生。她祗是拒绝苟同这个她和她心性不合的时代罢了。

她这样清清楚楚的自爱著,不需要读者,不需要世人的爱戴或崇敬,也许,她从来已经拥有这些,也许她早就超然,所以她寂寞而从容。祗要她对这人世还有眷恋,她便能写,祗要她心中有爱,就还会有所追求。

然而,恐怕她是彻彻底底的平静,无爱无恨的沧桑剔透了。

那就是从来都特立不群的张爱玲了。年轻时有的是热情,便能标新立异,繁华已尽,沧海桑田,孤独是必然的选择。

像季节最後一抹落叶的凋零飘落,安然回到自然的寂静中,没有任何声响,不愿惊扰原本清宁的世界,把最後的寂寞还给天地的恒常,留给对她还有不舍,对梦想还有追求的有情人生,留给活著的人。

苍凉是她生命的基调。她一定没有泪,她不会有泪,泪是後人为她流的。

善隐世的张爱玲与不知情的美国客(James K.Lyon 叶美瑶/译 )

本文想说明当年我的无知、天真及固执是如何帮助了我,使我得以在一九七一年于加州柏克莱大学见到素以孤僻避世闻名的张爱玲女士。

话说一九八二年到一九八三年间,当时我任教加大圣地亚哥分校,教授德国文学,有一天我与一位同僚郑树森先生--当时他是比较文学系的助教一一聊起我那本研究布莱希特(Bertolt Brecht)滞美时期生活的书。那本书于一九八O年由普林斯顿大学印刷出版。我漫不经心地提到自己另外还在一九七八年时写过布莱希特的一位美国友人,他就是甫德南·赖雅 ( Ferdinand Reyher )。郑树森立刻指出此人是张爱玲的美国夫婿,并询问我是否与赖雅或张爱玲见过面。我告诉他我曾经在一九七一年会晤张爱玲女士还访问了她,他听了以后面露惊色(或许说不可置信更为贴切),我感到相当不解。透过他的说明,我才知道张女士向来以离群索居著称,过去不知有多少批评家与仰慕者试图见她一面,最后却都碰了一鼻子灰,并指出连张女士的出版代理人要联络她都很困难,而且从来没能私下与她面对面晤谈过;言下之意,我见过张女士已经够耸人听闻了,能够当面采访她恐怕算得是空前绝后。一九八四年,我认识了司马新先生,他也向我印证郑教授对张女士的陈述。

在我见张爱玲女士之前,我只知道她是赖雅的第二任妻子,我听说她是一九五五年来到美国,与赖雅在新罕布夏州彼得堡( Peterborough ) 的麦道伟文艺营( MacDowell Colony ) 结识,一九五六年两人便结婚。一九六七年赖雅去世后,她则慢慢与公众团疏远。赖雅的女儿杰克森太太 ( Faith Reyher Jackson ) 曾经告诉我张女士出版过中文以及英文小说,不过当时我一本都没读过,而且杰克森太太并没有强调张女士在文坛的重要性。当我问她有什么方法可以联络到张爱玲时,她建议我向麻州康桥的罗德克里福女校(Radcliff Institute ) 询问,因为该校曾邀请张爱玲女士于一九六七到一九六九年间担任特别研究员。刚巧我因为身为哈佛大学的职员,又住在康桥,几乎不费吹灰之力就拿到张女士的联络地址:加州柏克莱杜汉大道第 2025 号 307 室。一九七一年元月十一日,我寄了封信到这个地址给张爱玲,信中向她说明我正在研究布莱希特流放美国期间的生活,并旁及他与赖雅的友谊,接着问她可否让我在西海岸的行程中与她见个面,以便与她进一步讨论布莱希特与赖雅之间的情谊。几天后,我收到一张明信片,上面说她将很乐意接待我。她给了我一个电话号码,要我到达后挂个电话给她,然后再到她的寓所跟她会面。

一九七一年二月二日星期二早晨我到达柏克莱。我拨了电话号码,却无人接听,事后我才知道她当时人就在公寓里,却故意不应理。跟着,我直接把车开到她公寓前。我按了门铃,同样又是没人理;虽然我当时并不知道她人就在屋里,而且不愿与外人接触。由于她事前告知我她会在家,我便推断她只是暂时外出,应该一会儿就回来。何况我已经订好明天一早飞回波士顿的机票,我非得当天见到她不可。因此我把租来的车停在路边,公寓的惟一入口就在我面前,我等在那里。几个小时后仍旧没有人进出那栋公寓的大门。我随便买了点东西充当午餐,回去,再度按她的门铃。还是没人在。我大约又等了两个多钟头,再按一次门铃,始终还是没人应门。这一次我留了一张便条给她,放在信封里,交给公寓的管理员,他答应我一定转送,还告诉我张女士在柏克莱市中心的加州大学某个机构服务,并把那条街的街名写给我,不过他没有完整的地址;他补充说她有时候待在那里,并且一直忙到晚上。

当时已近傍晚。我开到那条街上,找了一会儿,发现一栋建筑,里头是加大中国研究协会的办公室,我猜那正是她上班的地方。我过去敲办公室的门,没人答应,室内灯也没亮着,所以我就在大厅等候。过了几分钟,一位女士手抱着几本书从楼上来到大厅,她没有看到我,径往刚才那间办公室走去。当她忙着开门锁时,我上前去问她是否就是张爱玲女士。很明显地,我的举止让她吓了一跳,待我向她表明身份,她才变得友善些,告诉我她就是张爱玲,并邀我进到她办公室里去。聊了几分钟彼此熟悉一点之后,我们就在那里进行访谈,整个访问持续约一个小时多。

访问她的过程中,有几件事让我印象深刻;她的英语无论是文法、用词遣字或是句型结构,都可以用完美来形容,仅听得出些微的口音。此外她使用英文成语之流利也令人刮目相看。对于我提出关于她的先夫与布莱希特的问题,她给了我丰富的讯息且讲得清晰明白。言谈间她不经意地流露出高度的学识涵养以及惊人的记性。她所提关于她与赖雅生活的细节均符实,证诸我先前的研究。她与赖雅最后的那几年过得艰难(赖雅晚年健康状况恶化,致使他生活起居几乎事事要人照料),我很讶异在这样的前提下,她能敞开心怀毫不忌惮地与人谈论他。言词中,她对这个在生命将尽处拖累她写作事业的男人,丝毫不见怨怼或愤恨之情。相反地,她以公允的态度称许她先生的才能,说明他的弱点所在,并评估布莱希特与他之间的友情。.她认为他这个人之所以迷人(甚至是太过迷人),在于他是一个聪明过人的写作者(太过聪明以至于变得世故圆滑);在于他缺乏一种固执,一种撑过冗长、严肃计划的忍耐力。用她的话来说,他少的正是勇气和毅力(gumption,grit),这种习惯用语一般外国人很少能知道的。作为一名好莱坞的编剧,她接着又说,他知道该耍什么公式、用哪些窍门;而她觉得正是这些把戏破坏了他成为一个严肃作家的资质。

当她向我说明赖雅对布莱希特才华的仰慕时,我发现赖雅有可能是布莱希特在美国最亲近的友人。她强调赖雅需要友谊以及坚持对朋友忠诚的一面,朋友对他而言甚至比家人更重要(他对人际关系的渴求简直到了太过分的程度)。我们聊到这两个人在合作美国版的《伽利略传》时,赖雅因为布莱希特在最后定版中没有把他写的部分编进去而感到忿忿不平,赖雅的反应让她无法理解。毕竟他从事好莱坞剧本写作多年,在这个圈子里,东西被别人改写或更动是家常便饭。我问她这是否因于赖雅觉得自己与布莱希特间有一种竞争压力,她承认这个可能性。同时她也提出对这个看法的疑虑;她声称这些行径与赖雅素来对朋友的热诚以及他一贯在合作关系中抹杀自我的作风太不相符。她以为这两人不和的情形大概在一九五O年前后开始,究其原因,乃是赖雅曾于一九五O年时到柏林访晤布莱希特,当时赖雅因为没有受到最亲密的朋友应得的款待,因此感到被伤害;相较之下,布莱希特没把赖雅所写的部分放进《伽利略传》一事恐怕无关宏旨。

虽然因为这次的失和造成两人从此断讯,她指出赖雅自始至终对布莱希特是一贯地忠诚,并仍旧把他的作品推荐给她。例如:他鼓励她去看布莱希特的剧作《四川贤妇》(The Good Women of Sechwan),一方面出于此剧的背景是中国,更重要的原因是它的杰出。张女士还替我解读赖雅给布莱希特信简中的一段话,当时他们正讨论关于延续中国式戏剧的惊人计划,而且显然想在纽约演出它。据她的说法,他们原想要把每天的新闻事件编写出来,不分场次地演出,大抵的形式则采用中国共产党所鼓吹的街头样版戏,用以宣导新的社会事件。

她略带批判地指出,赖雅耗费太多时间在纽约街头和其他地方闲逛(四下逡巡prowling他自称),但夸赞他有担任导游的天赋。当他跟我住在纽约时,她说道,那城市仿佛是我的,街巷也因此变成活生生的。她同时指出赖雅正如布莱希特一样,他们与大多数四O年代的美国编剧们认同的是左翼思想,任何批评共产主义的言论他们都拒而不听,无论是斯大林的恐怖整肃抑或是共产主义下的中国;她推荐他读一些有关中国的资料,他却因为怕是负面的而予以婉拒。

在整个访谈过程中,张女士的表现热诚又令人舒坦,且相当帮忙。她的谈吐闲雅,怡然自若,我的印象是她对整个访谈很是满意;在我们相处的时刻,我丝毫不觉她有任何不自在或者有逃避与人接触的想法。事实上,她优雅的举止留给我完全不同的印象;我对当天稍早与她联系困难的情况也没往其他因素去揣想,只归因于我听混了,或她记错了这种常见的理由。不久我得知不是这么简单她的确曾试图逃躲。

谈最后,她和善地告诉我若是还有进一步的问题可以写下来寄给她。我谢过她,离开办公室,第二天一早搭机返回康桥。就在我到达后没多久,我收到她寄来的一封信,信上的日期误记为一九七一年二月一日,但是这封信很明显是我们访谈当天写的,正确的日期应是一九七一年二月二日。信上说:

亲爱的莱昂博士:

请接受我迟来的道歉因为我手边正有一些工作本周内需完成,怕有人来催,所以才不接电话也不应门。我原来并不知道就是你,一直到我们聊完,我独自回住所,见到了管理员塞在我门缝里头的信,才明白过来。

走笔匆促。愿你的书出版成功。

你的友人爱玲·赖雅

附带说明:在谈到他们之间有竞争意味时,请不要提到我。当时因为你说赖雅可能是布莱希特在美国仅有的亲密好友,我是头一回听人这么说,一时之间觉得这样的竞争说法不妥。赖雅有值得信赖和性情随和的特质。当然,尔后他因为对自己的作品在意而心受伤害。或许他往后不复与布莱希特来往与不引用他作品一事有关;毕竟这与写剧本不同。

对于这封书写于精致洋葱信纸上的回函,有两件事让我感到惊奇一来她署名 Eileen Reyher ,二来我们的会谈显然教她印象深刻,所以才会有后续而来的书信探询。有了这样的鼓舞,我收到信当天就给她回了封信一九七一年二月四日信里对赖雅及布莱希特间的事提出一些较详细的问题。她于一九七一年三月十号给我答复这回她签的是本名 Eileen Chang --而且这一次她侃侃谈起自己,就如她毫不隐藏地告诉我赖雅与布莱希特之事一般。信上说:

亲爱的莱昂博士:

感谢您在二月四日的来信。能够这么快速地互相了解并对话着,在我而言是罕有的经验。而这样不同的经验无疑是教我欣喜的,应当说是再高兴不过的事;因我平常是不善与人沟通的。

先答复您所提出的问题:

(l)的确,我和甫德是在彼得堡相识的,后来在纽约结的婚。

(2)我的祖母是李鸿章的长女,她之后还有两个男孩,一个是亲弟弟,另一个是领回来养的其实是侄子。因为这位先祖实在太热门,很多不相干的人也称他为祖宗,所以我得详细说明。

(3)史提芬·布莱希特(Stefan Brecht)曾经到我们旧金山的居所来访,是哪一年我已经不记得了我们是一九五九年春天搬过去的,住到一九六一年秋天。甫德很热诚地接待他,我没跟他们一道,他和朋友聚会,我总是避开。他们这次碰面大概不到一个钟头。后来他跟我说起史提芬最近结了婚也许这能帮你确定年期。

(4)我印象里,你那天提到甫德帮布莱希特的事当天我有点困是指帮布莱希特编写剧本吧?但他所写的部分并没有被采用,起先他并未放在心上,后来他还造访他们。

或许他一开始不吭气,心上仍是不快的。

他常向我提起待在英伦及法国的日子,他很喜欢,可是对德国的那趟旅行,他则甚少提及,谈到也很简短。我猜那是因为他对德国有着复杂情感,还有一九五O年东柏林的气氛(莱昂教授注:赖雅在一九五O年至东柏林,发现当地民不聊生,而布莱希特则住在豪华别墅,进出有司机轿车,共产主义社会理想与现实,有天壤之别,赖雅终生信仰共产主义,看了很受刺激,而大失所望。);又或许与他当时在作品中,因为有更多寂寞感,所以对这件事才变得特别敏感。

总之,在一九五五年,他想为美国的当代文学注入一种粗嘎的声音(sounding strident)。他说许多作品表面上强硬,骨子里滥情( sentimental )。我认为他说得对。

我们在旧金山时便看过《三便士歌剧》,在华盛顿又跟别人去看一次。整个节目进行中他都默默不语,只有在看完戏后,他把我想在东柏林看这出戏的想法椰榆了一阵。我会这么想,是因为其中有一场的制作相当精彩,所以才说想看德文演出。

有一位黑人作家到辛克莱·刘易士家作客后,写了一本书,他读后相当愤慨。平日他也会把辛克莱的事当作茶余饭后的话题,但仅止于嘴皮上说说。我也不认为他有意将这些事写成文章,可以说那就是一种朋友间的忠诚吧!我个人以为里头不止一种自尊的成分在。布莱希特或许也察觉出他这一点。

他会给人一种饱藏强烈能量的印象,他戴的扁帽则予人十分欧派的感觉。我曾听过与他初会面的年轻人以及年长女士评论他的外形,言词中饶富敬佩之意。一九五五年前即使在阅读或观赏表演时,他一直都不戴眼镜,他总是说:可以作二手厨子切刀。他也是个玩扑克牌的好手。包括哈佛在内,他曾经到过不少学校研究院,不过他从未参加过毕业礼,也没缴所需的五元去取文凭。

一九五五年夏天他制作一出戏叫《夜空》,讲的是天文台的故事。《大杂会》其实就是《锡》,因旅行摄影师可将众多的故事挤凑一起。

我其实从没把他的文稿看完过。在旧金山时他就把存放在加州的书都丢掉大半,只带了一部分到华盛顿去,后来到华盛顿我才发现他已经把文稿都丢了。纽约那边的借书库后来搬到彼得堡,当时是六O年代中期,恩斯脱·哈勃许塔脱( Enst Halberstadt )因为准备毕业报告,要找《锡》这本书,所以前来帮忙整理,倒找到了他小学文凭。我的某些文稿大概在那阵子搞丢了,因为我有一部分稿件跟甫德的行李一起打包,后来均找不着了。我惟一保存的是他使用到五O年代的一本电话簿,上头还记着布莱希特、他太太孩子的联络电话。

至于他与布莱希特分手一事,甫德向来不听人作解释,或给别人一个解释。

我只希望您在提到他两人间可能有(或是缺乏)竞争意味时,避免提及我,因为那样的推想,是您首先提出的。您的研究若是触及甫德最后几年的情形,如不麻烦,我很希望能看看。

致上我的问候。

您诚挚的友人张爱玲

(我在信箱上把两个姓氏都写上,因此您无论用哪个姓氏,我都可以收到。)

我回了封谢函给她,感谢她对我的协助,心想这大约是我们最后一次联络了。出乎意外的是,两个月后我收到她寄来的包裹,里面除了一本书还附上信函,署名日期是一九七一年三月十日,信依旧打在见了熟悉的洋葱纸上。那本书就是赖雅的小说《我听到他们唱歌》( I Heard Them Sing ,一九四五)。这是他为数稀少的小说作品之一,可能还是他严肃作品之中最杰出的。可见她还记得我曾说过因为找不到书,而无缘一睹赖雅的小说,因此一直引以为憾的话。她信上说道:

亲爱的莱昂博士:

上一封信我就想把这本书寄给你,可惜当时我手边没书。前几次的信上,因为一面赶稿子,又常感冒,所以写得匆匆忙忙,事后我便发现没好好把辛克莱一书的事给说明白;不过您或许已经看过那本书了。此外,若是需要,你倒是可以在说明关于他两人竞争的看法上,附加上我的赞同;如果你愿意的话。我只是希望不要让这个看法变成是我的。相信你的论文应该进行得很顺利吧!

谨致问候

您诚挚的友人张爱玲

有趣的是,在我们访谈过后两个月,间中她完成了许多工作,又几次感冒,而张女士仍旧可以详记我们会晤当天她所说的一切,当然还有后来书信中的话。我自己却都忘了,尤其是抱怨找不到赖雅写的《我听到他们歌唱》那件事。也许是因为她较少跟人接触,夸大了我们的相晤对她心理的冲击因此她感到有责任要为她所说所写的一切作更进一步的澄清。不管怎么说,承她记得我想找赖雅的书,并特地寄来给我,这样的亲切无疑有效地打破她孤僻难缠的恶名;相反地,她的行径说明了一种与人为善、有高度社交经验的人方有的慷慨。

如今,我回想着当年能与她相遇的种种幸运,要不是我对她叱文坛的名声如此无知;或者是我不必赶在第二天一早离去,可能我也不会坚持要等,甚至跑到她办公室去找。但是在这一切里面,教我觉得自己再幸运不过的是她在一九七一年三月十日那封信上所提到的(在那封信上,她提到自己日益从人际中退缩)她的挫败正在于无法找到能谈话的对象。

她的说法是,跟我对话所产生的迅速理解与她自况与人沟通的挫败,两种情形实如天壤之别。到今天我仍不解她的天性中究竟有着什么,使得她能与我心有灵犀一点通,并教她这样一个决意要隐世的女子,还愿意坦然向我说点话。

惟有在回顾过往的此际,我才明白当日看似平常的会晤,如今竟成了我人生中奇遇之一。

我見過張愛玲? 柯振中 2004.01.20

讀《香港文學》二一一期(二○○二年七月號)張錯兄的《香港行旅四帖》,文首提到林式同先生於二○○一年七月棄世憾事。林式同生前寫了〈有緣得識張愛玲〉長文共八十頁,收輯一九九六年三月一日台灣皇冠文學出版有限公司出版的《華麗與蒼涼─張愛玲紀念文集》一書內,作卷一〈告別〉重頭文章。林氏是張愛玲臨離世前數年極信任的少數友人之一,他予她家居生活瑣事上幫忙不少。是她遺囑的執行人。更是遵她遺囑處理她身後事海葬儀式其中一人。

「汽笛長鳴聲裡,伴著隱隱的潮聲,灰白色的骨灰隨風飄到深藍的海上,我們伴著張愛玲女士走在她最後的一程路上。」林式同在該文首頁作這樣「告別」。

一九七○年代末期,我攜眷旅居洛杉磯後,經張錯兄介紹認識林式同。他的英文名字叫STONE,住西洛杉磯,是一位建築師。那次初識是在托倫斯市近海張錯兄的家,客人除林式同外,還有張太太的親戚陳威全牧師夫婦(也是我和內子的友人)。記得談話中威全兄曾鄭重說:「人生了病若依靠神,神會醫治。」林式同接口笑答:「生病沒什麼不好呀!不用上班,在家裡休養,太太也會及時送上一杯清茶,多享福!」當時做夢也沒想到他日後會成為寫紀念張愛玲逝世的第一手事蹟資料文章的人,更沒想到讀過他這篇長文後竟困惑我至今已有六、七年之久,仍不能、不敢作出定斷以作解疑解惑。

林氏文中曾列張愛玲晚年因躲離奇蚤子,在洛杉磯地區到處流浪所住過的汽車旅館名字。最後一家是BEST WESTERN COLORADO INN:2156E. COLORADO BLVD. PASADENA。

「自一九八四年八月到這時(一九八八年三月),前後約三年半的時間,張愛玲一直過著遷徙流離的汽車旅館生活,可能因為是搬家太頻繁了,生活不安,飲食無節,從信中可以看出她的身體已大不如前了,不能再繼續那獨來獨往的流浪生涯,而想找一個地方安頓下來。何況她已經六十八歲了,在心理上也希望能找人談談,並幫一點忙。」

那年(一九八七)暑假過後未久,我有一篇短篇小說〈裝雲〉在當時銷量龐大的《中報.東西風》連刊,該篇小說文內引用了張愛玲一則「廬山裝雲」的比譬,加以描述。未久此間《國際日報》辦報慶活動,有講座在加州理工學院一處禮堂舉行。那次我與內子同赴會。會場上又遇見這位身穿樸鬆灰圓衣、頭裹灰方布、頸纏灰長巾及臉的高瘦獨特安閒老婦人。內子也見到她了。而位於巴市的加州理工學院,離同一時段張愛玲住過的那林式同列名的巴市汽車旅館並不遠。走路坐公車都可到達。

那次過後我作了一趟亞洲遠行。回返洛城後,不再在中國人任何聚會場合碰見過這位曾引起我好奇注意的獨特優閒灰衣灰巾的老年高瘦婦人。

續看林式同長文章,知道他建了大幢公寓,一九八八年底張愛玲租住了其間一單人房。「在搬家之前,她(張愛玲)特地關照我不要把她的行蹤告訴別人。」林式同這樣寫下。

之前,林式同在文章中則這樣描述了初見張愛玲的情景:

「十點正從旅社的走廊上快步走來了一位瘦瘦高高、瀟瀟灑灑的女士,頭上包著一幅灰色的方巾,身上罩著一件近乎灰色的寬大的燈籠衣,就這樣無聲無息地飄了過來。」

張愛玲有文曾提及她欣賞早年紅女影星嘉寶隱居簡出及改裝行事生涯。她自己是不是避世離群流徙之餘也常作「微服出巡」呢?人家認不得她,她也認不得人家。只是我想:人與人活在人世間有時是需要共同聚在一起互相取暖的。

六、七年前讀林式同長文至此,曾多次竭力憶思一個腦際印象甚深刻的人。跟內子也曾談起多回,內子也見過她一面。原因是剛巧在那一段時間末段,在中國人聚居社區舉辦的一些文化節目聚會上,諸如文化講座等,我參加時常會發現一位高瘦清?的年過六十老婦人。她頭上包一塊灰布遮去頭髮,身穿寬鬆鬆、灰撲撲圓大衣,頸也圍上一片沉色長布巾之類,布巾有時高起掩上半邊臉。沒理會旁人,也沒見有人跟她談話。獨自安閒幽靜的坐在前頭位置聽講。在當時熱鬧的蒙市「小台北」,我就見過她好幾次(林氏列出那段時間張

愛玲住過的蒙市汽車旅館便有兩間),相信那期間見過她這人的其他中國人,至今仍留有印象的應有人在。因她是那樣獨特閒雅不言不群。我印象最深的還是在我住的巴沙迪那市見她那次。同一年(一九八七)上半年四月八日晚八時半,蒙特利公園市「小台北」圖書館友誼廳辦過一場講座,邀得少數親身訪問過張愛玲之人的楊沂(水晶)教授作有關張氏演講。

座中傳回楊教授珍藏的張愛玲早年著作珍本。我印象最深的有兩本:一是《流言》。扉頁張愛玲親筆署題:道藩先生賜正/張愛玲。民國卅六年五月。該書民國三十三年十二月初版。定價五百元。著作者、發行者:張愛玲。印刷者:中國科學公司。上海山東路二二一號。總經售:五洲書報社。電話:九二四七六。一是《張愛玲短篇小說集》,香港天風出版社印行。民國四十四年初版。四十五年再版。和富道三十二號四樓。

水晶演講完畢,有聽眾問:「張愛玲是偉大的作家嗎?」

水晶回答:「不算。張愛玲的作品寫人性灰暗面,小說中主人翁一錯便錯到底,沒有希望走回頭,她的書有些情節更令人產生心驚肉跳,對人生人性的絕對絕望。她的作品有一好處,是教人有所比諸,現實的景況並沒有比她筆下的人物景況壞,從而產生慰藉提升作用。偉大的作家必然離不了對人性對人生的深深同情,而張愛玲卻沒有。」

我個人則認為讀張愛玲作品,除了直接讀外,有時也要間折及曲折來讀。譬如直接讀她的散文〈燼餘錄〉會直覺她這人做人有點不近人情。設若換個角度間折曲折讀,還是會覺得她冷澈文字背後存有的那絲絲稀薄悲天憫人之情。雖然絲絲稀得祇像幾縷蛛絲卻要去密密網住那些讀者人世心。

出自《張看》一書的一段〈姑姑語錄〉可作個人這種看法的一則例證:她(姑姑)手裡賣掉過許多珠寶,只有一塊淡紅的帔霞,還留到現在,因為欠好的緣故。 青綠絲線穿著的一塊寶石,凍瘡腫到一個程度就有那樣的淡紫紅的半透明。姑姑嘆息說:「看著這塊披霞,使人覺得它生命沒有意義。」

張愛玲寫腫凍瘡似的人生人性往往寫到淡紫紅的半透那等程度。凍瘡似的人類人心可以因「腫」變到「淡紫紅半透明」那種詭異奇色,生命真的會是完全「沒有意義」的嗎?張愛玲採取戳破剖解「腫凍瘡」的方式來拯救「生命」,讓它徹底脫胎換骨再來出生一次,希望這生會比前生沒再那般腫痛臭毒。

另一位張愛玲專家兼摯友莊信正(也就是他介紹林式同與張愛玲認識)教授編選的《中國近代小說選集》中言:魯迅作品滿薰著中國的土氣。沈從文最能洞了理解生命的幽微。張愛玲早慧藝術成就譬若喬依斯。張愛玲在心理的透視、細節的觀察和意象及語言的運用方面,她往往超越魯迅和沈從文。她廿二歲至廿四歲(一九四三至一九四五)時寫的作品已屬圓熟。

(柯振中,一九四五年生,原籍廣東潮陽,一九七二年於靈頓學院修讀工商管理課程。六○年代開始踏足文壇,作品散見於北美洲、香港等地中文報刊。)

中国网 张爱玲遗产曝光 最大的遗产不是现金 而是作品 2015.03.14

资助香港大学本科女生的做法最得我心,因为张爱玲就是从香港大学肄业后走向文学的。谁知若干年后,被资助者中会不会再涌现几个张爱玲?

张爱玲最大的遗产不是现金,而是作品,这毋庸讳言。张爱玲生前买入日元等外币,说明她颇有余裕,手头美金已有保值需要。那么,张爱玲去世后共留存了多少现金呢?

宋以朗在《宋家客厅从钱锺书到张爱玲》一书中记述,张爱玲遗嘱执行人林式同在张去世后整理其遗留物品时有一个清单,张爱玲在花旗银行、美国银行等共有六个银行户头,林式同在洛杉矶市遗产承办法庭办理手续后,共取出2.810771万美金,并按张爱玲遗嘱要求把这笔现金全部汇给了宋琪夫妇。张爱玲的丧葬费及清理费用、遗物运费共计1.168703万美金,宋淇夫妇另付给林式同。1995年时美金与港币的汇率为1:7.75左右,那这笔存款折合20万港币多一点。宋以朗说这笔钱在当时不算多也不算少,所以张爱玲的晚年生活并非外界所说的那么寒酸。除此之外,宋以朗查阅张爱玲与父母的通信,里面提及过财务报告,父亲宋淇在香港帮张爱玲买过一些外币及其他存款,母亲邝文美也为张爱玲开立过银行户头,其中有一张邝文美写的字条,上面写着E.Chang的银行外币存款为32万多美金,这在1995年相当于248万港币,是一笔相当可观的数目。两样加在一起,共有近270万元港币。

张爱玲在遗嘱中对这笔钱的用途如下要求:(一)是要请宋淇夫妇买些东西做纪念(其实就是作为一种补偿,给宋淇夫妇照顾身体),(二)是请高手翻译她的作品。

在张爱玲去世没几年,宋淇夫妇也相继离开了人世。他夫妇二人虽也不富裕,但绝对不会动用张爱玲的遗产来做自己的花销。至于翻译,除了张爱玲的英文作品《雷峰塔》《易经》《少帅》是由宋以朗邀请的译者、用张爱玲版税入息支付的之外,其余翻译成英文、法文、德文、意大利文、捷克文、日文、韩文、越南文的,都是由国外出版社自己付的翻译费。张爱玲遗留下来的这笔钱,宋以朗先生在她曾就读的香港大学设立了张爱玲纪念奖学金,从2009年开始,每年颁给一位来自内地或台湾的就读文学及人文学科的本科女生,额度为5万元港币;另外设立了张爱玲五年研究计划,从2011年开始,每年一届,每届选出三至五个项目予以资助,论文与创作资助5万元人民币,纪录片资助10万元人民币;其他还资助了在香港和北京举行的张爱玲学术研讨会等。

这个资助香港大学本科女生的做法最得我心,因为张爱玲就是从香港大学肄业后走向文学的。谁知若干年后,被资助者中会不会再涌现几个张爱玲?

(中国网-京华时报)